Wichtige Erkenntnisse

- EMV-Tests umfassen Emissionstests (Störungen, die Ihr Gerät erzeugt) und Immunitätstests (Verhalten Ihres Geräts bei externer Störeinstrahlung).

- Die Prüfungen folgen je nach Produktkategorie und Zielmarkt Normen wie FCC Part 15, CISPR 32, MIL-STD-461 oder RTCA-DO-160.

- Pre-Compliance-Tests im eigenen Labor decken Probleme früh auf und senken Kosten vor der formalen Zertifizierung.

- Ein geeigneter Prüfaufbau benötigt spezialisierte Messtechnik (EMI-Messempfänger, anechoische Kammern, kalibrierte Antennen).

- Dokumentation und Prüfberichte sind zentral für regulatorische Anerkennung und Marktzugang.

Jedes elektronische Gerät muss zeigen, dass es in seiner elektromagnetischen Umgebung ordnungsgemäß funktioniert, ohne andere Geräte unzulässig zu stören. Diese Anforderung — elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — ermöglicht das störungsarme Zusammenspiel unserer zunehmend vernetzten Gerätewelt.

Ob Unterhaltungselektronik, Medizinprodukte, Automobil- oder Luft- und Raumfahrttechnik: Das Verständnis der EMV-Prüfung ist entscheidend für Konformität und Markterfolg. Dieser Leitfaden führt Sie vom Grundwissen bis zu fortgeschrittenen Prüfverfahren und unterstützt Sie bei der Navigation durch die EMV-Konformität.

Grundlagen der EMV-Prüfung

EMV bezeichnet die Fähigkeit elektronischer Geräte, ohne unzulässige elektromagnetische Störungen (EMI) zu arbeiten und zugleich gegen externe Störungen hinreichend unempfindlich zu sein.

EMV-Tests verfolgen zwei Hauptziele:

- Emissionen messen, die Ihr Gerät verursacht.

- Immunität bewerten gegenüber externen elektromagnetischen Störeinflüssen.

- Leitungsgebundene Emissionen: typischer Messbereich 150 kHz–30 MHz; Energie fließt über Leiter.

- Abgestrahlte Emissionen: typischer Messbereich 30 MHz–1 GHz (bei Funk/WLAN oft deutlich höher); Energie breitet sich als Funkwelle aus.

Regulatorischer Kontext

- USA: FCC Part 15

- Europa: CE-Kennzeichnung gemäß EMV-Richtlinie

- Kanada: Innovation, Science and Economic Development (ISED, vormals Industry Canada, IC)

- Weitere Regionen: nationale Rahmen auf Basis von CISPR/ISO/IEC

Ziel aller Regelwerke ist der Schutz vor schädlichen Störungen und verlässliche Geräteleistung in komplexen EM-Umgebungen.

Mit diesem Rahmen im Blick folgen nun die zentralen EMV-Prüfarten, die zur Einhaltung der Normen beitragen.

Arten von EMV-Tests

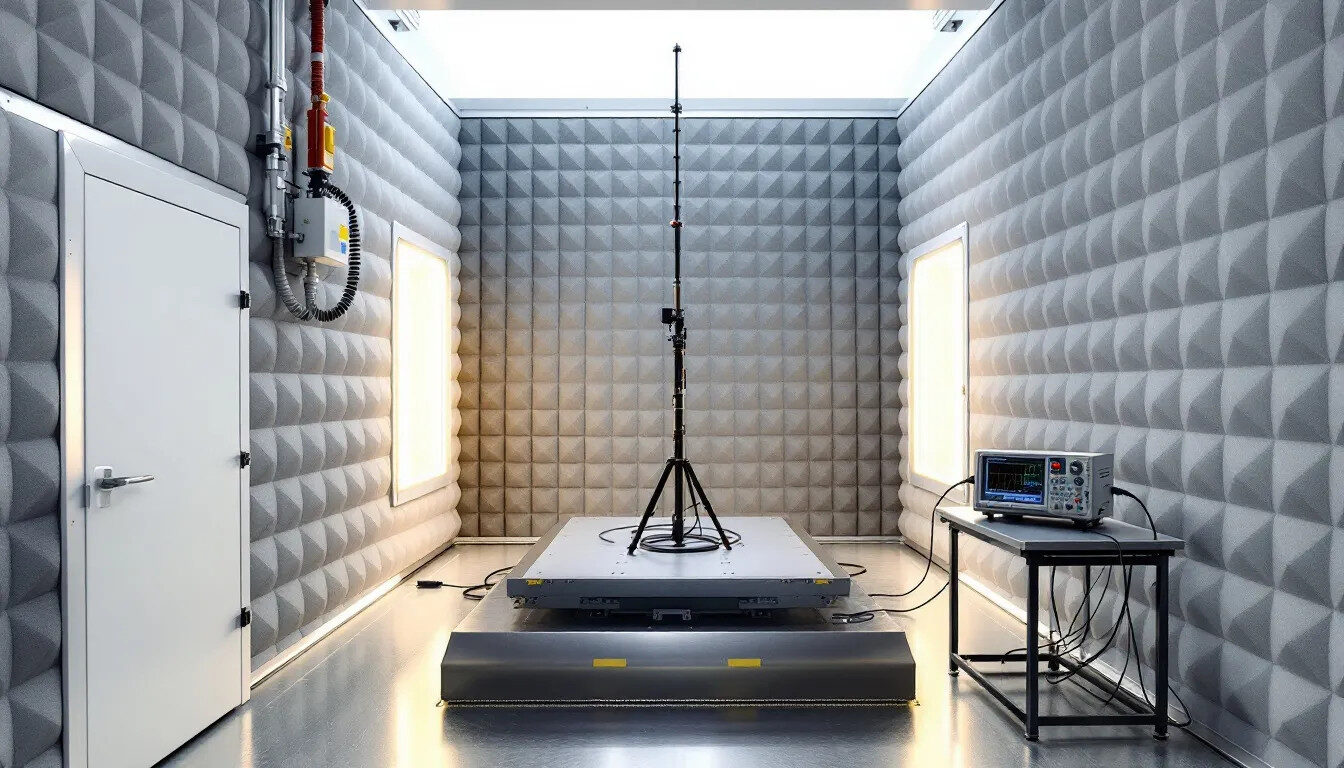

- Abgestrahlte Emissionen (Radiated Emissions): Messung der vom Gerät in die Umgebung abgestrahlten Felder (typ. 30 MHz–1 GHz, bei modernen Funkgeräten bis 6 GHz oder höher); Messung in (halb)anechoischer Kammer mit kalibrierten Antennen und EMI-Messempfängern.

- Leitungsgebundene Emissionen (Conducted Emissions): Störungen auf Netz- und Signalleitungen (150 kHz–30 MHz), Messung von Gleichtakt- und Gegentaktanteilen; Netznachbildungen (LISN) schaffen standardisierte Impedanzbedingungen.

- Strahlungsimmunität (Radiated Immunity): Funktionsprüfung bei definierten Feldstärken (typ. 1–10 V/m oder höher je nach Umgebungsklasse), mit kontinuierlicher Leistungsüberwachung des Prüflings.

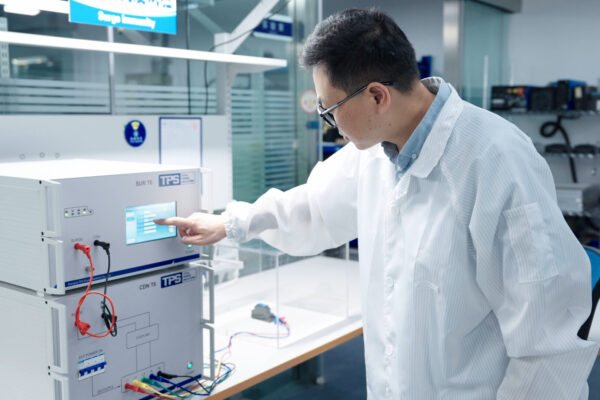

- Leitungsgebundene Immunität (Conducted Immunity): Einkopplung definierter Störsignale in Netz/Signal; u. a. EFT/Burst und Surge zur Bewertung der Störfestigkeit in realen Installationen.

- ESD-Immunität: Simulation elektrostatischer Entladungen (bis 8 kV Kontakt, 15 kV Luft), besonders relevant bei nutzerzugänglichen Schnittstellen.

Branchenspezifische Testanforderungen

- Unterhaltungselektronik: FCC Part 15 Class A/B; in Europa EN 55032 (ähnliche Emissionsgrenzwerte, teils zusätzliche Immunität).

- Medizinprodukte: IEC 60601-1-2 (verschärfte Immunität, strengere Emissionsgrenzen; z. B. Koexistenz mit Funk von Einsatzkräften und anderer Medizintechnik).

- Automotive: ISO 11452 (Immunität) und CISPR 25 (Emissionen); Fahrzeug-EM-Umfeld, Hochstromsysteme, Zündstörungen, sicherheitskritische Funktionen.

- Luftfahrt: RTCA-DO-160 (u. a. Abschn. 20/21) sowie ggf. MIL-STD-461 für militärische Luftfahrt; Betrieb in großer Höhe, Blitzschutz, Schutz von Navigations-/Kommunikationssystemen.

- Militär: MIL-STD-461G (streitkräftespezifische Profile), oft breitere Frequenzbereiche, höhere Feldstärken, EMP-Prüfungen.

Wesentliche Messtechnik & Prüfumgebung

- EMI-Messempfänger: 9 kHz–40 GHz mit CISPR-konformen Bandbreiten/Detektoren; idealerweise automatisierte Scans und PC-Anbindung.

- Kalibrierte Antennen: log-periodische (ca. 30 MHz–1 GHz), bikonische (ca. 30–300 MHz), Hornantennen (ca. 1–40 GHz); Kalibrierscheine für Rückverfolgbarkeit.

- Anechoische bzw. halbanechoische Kammern (SAC): definierte Dämpfungs-/Reflexionseigenschaften bis ≥30 MHz; ausreichende Raumgröße und Messabstände einplanen.

- Netznachbildungen (LISN): definierte Impedanz für leitungsgebundene Emissionen; Auswahl passend zu Leistungsbedarf und Norm.

- HF-Signalgeneratoren, Leistungsverstärker, Feldsonden: Basis für Immunitätsanlagen; stabile, kalibrierte Signale und Feldstärkenüberwachung.

Anforderungen an die Prüfstätte

- Messabstand: 10 m oder 3 m (abhängig von Gerätegröße/Norm); 10 m bietet meist geringere Messunsicherheit, 3 m ist oft wirtschaftlicher.

- Erdungsebene: ausreichend große, leitfähige Fläche (Kupfer/Aluminium) mit normgerechter Erdung; besonders relevant für leitungsgebundene Messungen.

- Umgebungsrauschen: mindestens 6 dB unter den Grenzwerten über alle Prüffrequenzen.

- Abschirmung/Standort: Abstand zu externen HF-Quellen (Mobilfunk, Rundfunk, Sendeanlagen); Standortanalysen und Monitoring empfohlen.

Schritt-für-Schritt-Verfahren

- EUT-Setup: Konfiguration im typischen Betriebszustand inkl. repräsentativer Kabel/Lasten/Software.

- Vormessung (Pre-Scan): schnelle Peaksuche, Fokussierung der Detailmessungen.

- Detailmessung: Detektoren gemäß Norm (Peak, Quasi-Peak, Mittelwert) an den kritischen Frequenzen.

- Aufbauoptimierung: Kabelführung, Erdung, Antennenposition/-polarisation gemäß Vorgaben.

- Datenerfassung: Dokumentation, Messunsicherheiten ausweisen.

- Margenanalyse: Ziel 3–6 dB Abstand zu Grenzwerten zur Absicherung gegen Toleranzen/Serienstreuung.

Pre-Compliance-Strategie

Pre-Compliance im Haus kann Aufwand und Risiko deutlich reduzieren:

- Nahfeldsonden & Spektrumanalysator für frühe Validierung und Debugging.

- Diagnosetools (z. B. Stromzangen, EM-Sonden) zur Quellenlokalisierung.

- Iteratives Testen nach Design-Fixes zur Verifizierung der Wirksamkeit.

- Frühe EMV-Validierung verkürzt Re-Design-Schleifen und beschleunigt die Markteinführung.

Dokumentation & Konformitätsberichte

- Prüfbericht: Aufbau, Verfahren, Ergebnisse, Fotos, Kalibrierscheine, Unsicherheitsbudget.

- Technische Dokumentation (TCF) für CE: EMV-Ergebnisse, Risikobewertung, Konformitätserklärung.

- FCC-Zulassung: normgerechte Datensätze und Betriebsbeschreibungen.

- Kalibrierungsmanagement: aktuelle Kalibrierscheine mit Unsicherheiten für alle relevanten Geräte.

- Sonderaufbauten: Abweichungen vom Standard mit technischer Begründung nachvollziehbar dokumentieren.

Fazit

Mit einem strukturierten Verfahren, stimmiger Pre-Compliance und lückenloser Dokumentation steigern Sie die Konformitätssicherheit und reduzieren Projekt- und Marktrisiken — von der Entwicklung bis zur Zulassung.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie lange dauern EMV-Prüfungen?

Je nach Komplexität: einfache Produkte typ. 2–5 Tage, komplexe Systeme 1–2 Wochen, umfassende Militär/Luftfahrt-Qualifikation 2–4 Wochen (zzgl. Zeit für etwaige Nachbesserungen).

Was, wenn mein Produkt durchfällt?

Fehlermoden/Frequenzen analysieren, Maßnahmen (Filter, Schirmung, Layout) umsetzen, Pre-Compliance zur Wirksamkeitsprüfung nutzen, anschließend nur die betroffenen Teile gezielt nachprüfen.

Kann ich EMV intern prüfen?

Ja, Pre-Compliance ist intern sinnvoll. Formale Konformitätsprüfungen für Zulassungen sollten von akkreditierten Prüflaboren durchgeführt werden (Ausnahmen je nach Regime; Eigenkonformitätserklärungen erfordern dennoch belastbare Prüfdaten).

Was kosten EMV-Prüfungen?

Je nach Produkt/Norm/Labor: einfache Konsumgüter ca. 3.000–8.000 US-$, Industrie 5.000–15.000 US-$, Militär/Luftfahrt 10.000–50.000 US-$ oder mehr (zzgl. Re-Tests, Spezialnormen, Express-Slots).

Unterschied Class A vs. Class B?

Class B (Wohnumfeld) ist i. d. R. ≈10 dB strenger als Class A (gewerblich/industriell) bei leitungsgebundenen Emissionen; bei abgestrahlten Emissionen gilt dieser Abstand unterhalb 230 MHz, oberhalb 1 GHz nähern sich die Grenzwerte an. Die Einstufung richtet sich nach bestimmtem Verwendungsumfeld und Vermarktung, nicht allein nach Technik.